Julia Mayer

•5 August 2025

Wie du die Motivation deiner Mitarbeiter*innen verstehen und steigern kannst: Einblicke aus der Selbstbestimmungstheorie

In der modernen Arbeitswelt ist die Motivation der Mitarbeiter*innen ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg. Doch wie kann man diese Motivation gezielt fördern? Viele Arbeitgeber setzen auf finanzielle Anreize oder versuchen durch äußeren Druck, die Leistung zu steigern. Diese Ansätze greifen jedoch oft zu kurz und erzielen meist nur kurzfristige Effekte.

Die Selbstbestimmungstheorie (Self-Determination Theory, SDT) bietet eine tiefere Einsicht in die Arbeitsmotivation und zeigt, dass Motivation vielschichtig ist. In unserem Blogpost erfährst du, wie du verschiedene Motivationsarten in deinem Unternehmen stärken kannst. Mit praktischen Tipps und anschaulichen Beispielen lernst du, ein motivierendes und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Zufriedenheit und Leistung deiner Mitarbeiter*innen nachhaltig steigert.

Grundlagen der Motivation

Motivation ist im Arbeitszusammenhang von zentraler Bedeutung, da sie direkt mit der Produktivität, Kreativität und dem Engagement der Mitarbeitenden verknüpft ist. Motivierte Mitarbeiter*innen übernehmen mehr Eigenverantwortung und tragen aktiv zum Erfolg des Unternehmens bei. Daher ist es für Arbeitgeber unerlässlich, die Motivation im Arbeitsumfeld gezielt zu fördern und zu unterstützen.

Motivation kann definiert werden als der innere Antrieb, der Menschen dazu bewegt, bestimmte Ziele zu verfolgen und Aufgaben zu erfüllen. Sie lässt sich grundlegend in zwei Kategorien einteilen: intrinsische und extrinsische Motivation.

- Intrinsische Motivation beschreibt den inneren Antrieb. Sie stammt aus dem eigenen Antrieb einer Person und wird durch das Interesse oder die Freude an der Tätigkeit selbst hervorgerufen. Hier können wir uns Mitarbeiter Klaus vorstellen; er arbeitet im Handwerk als Fliesenleger. Klaus reizt es besonders an seiner Berufung, dass er immer neue Herausforderungen findet und auch neugierig über neue Methoden ist. Ihn erfüllt sein Job, da er sich dafür aus persönlichen Gründen interessiert.

- Extrinsische Motivation kommt hingegen von äußeren Faktoren wie Belohnungen oder Anerkennung. Mitarbeitende sind extern motiviert, wenn sie ihre Aufgaben erfüllen, um finanzielle Anreize zu erhalten oder um Lob von Vorgesetzten zu bekommen. Wenn wir Klaus von dem Beispiel der intrinsischen Motivation nehmen, sind hier statt der Neugierde oder das Interesse eher der Status oder Bonuszahlungen, welche ihn antreiben.

Das Verständnis dieser beiden Motivationsarten ist entscheidend, um effektive Strategien zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und -leistung zu entwickeln.

Grundlagen der Selbstbestimmungstheorie

Die Selbstbestimmungstheorie bietet ein tiefgehendes Verständnis darüber, warum Menschen motiviert sind. Sie unterscheidet Motivation danach, wie sehr sie von innen (intrinsisch) oder von außen (extrinsisch) kommt.

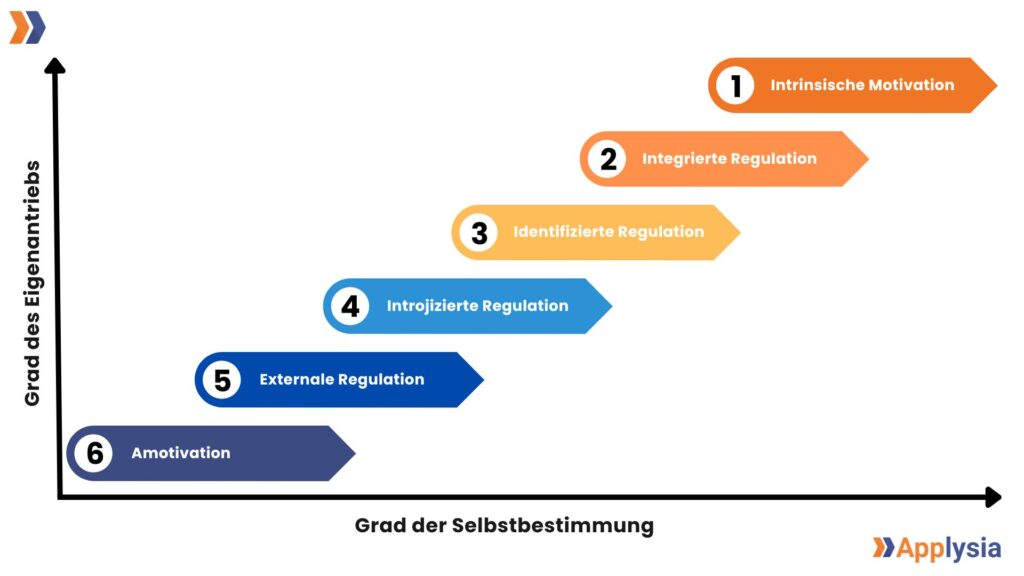

Sie geht jedoch über die einfache Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation hinaus, indem sie sechs Haupttypen von Motivation identifiziert, die sich in ihrem Grad an Selbstbestimmung unterscheiden:

Bei den verschiedenen Motivationsarten nimmt der Grad des Eigenantriebs von der intrinsischen Motivation bis hin zur Amotivation kontinuierlich ab. Ebenso sinkt die wahrgenommene Selbstbestimmung von intrinsischen zu extrinsischen Motivationen. Schauen wir uns nun die verschiedenen Motivationsarten genauer an:

- Intrinsische Motivation: The Handlungen werden aus eigenem Interesse oder Freude an der Tätigkeit durchgeführt. Wenn wir Klaus aus dem Beispiel oben nochmal heranführen, führt Klaus seine Arbeit als Fliesenleger aus, einfach weil er Spaß an der Tätigkeit hat.

- Integrierte Regulation: Bei der integrierten Regulation handelt man, weil die Handlung vollständig mit den eigenen Werten und Bedürfnissen übereinstimmt. Klaus liebt seinen Beruf als Fliesenleger, weil er es wichtig findet, Räume funktional und ästhetisch zu gestalten. Die Arbeit erfüllt ihn, weil sie mit seinem Wert für Qualität und Handwerkskunst übereinstimmt, und er empfindet es als Teil seiner Identität, gute Arbeit zu leisten.

- Identifizierte Regulation: Handlungen werden ausgeführt, weil der Wert oder Nutzen der Aufgabe erkannt wird, auch wenn sie nicht intrinsisch motiviert sind. Klaus könnte sich entscheiden, eine zusätzliche Stunde zu arbeiten, weil er versteht, dass die Qualität seiner Arbeit langfristig seine Reputation als Handwerker stärkt. Auch wenn er nicht jedes Detail der Arbeit liebt, weiß er, dass diese Anstrengung für sein berufliches Wachstum wichtig ist.

- Introjizierte Regulation: Hier werden Handlungen durch inneren Druck wie Schuldgefühle oder das Streben nach Anerkennung beeinflusst. Klaus könnte an einem Projekt arbeiten, weil er Angst hat, von seinen Kollegen als faul wahrgenommen zu werden, selbst wenn er keine Lust dazu hat. Die Motivation kommt nicht aus Freude an der Arbeit, sondern aus einem inneren Zwang, ein bestimmtes Bild von sich selbst aufrechtzuerhalten.

- Externale Regulation: Diese Handlungen werden durch äußere Faktoren wie Belohnungen oder Bestrafungen motiviert. Klaus könnte eine stressige Baustelle annehmen, weil sein Chef ihm eine Geldprämie für die schnelle Fertigstellung versprochen hat. Hier ist seine Motivation die Aussicht auf eine Belohnung oder die Vermeidung von negativen Konsequenzen, nicht die Arbeit selbst.

- Amotivation: Es fehlt jeglicher Antrieb, da die Aufgabe weder als sinnvoll noch als zielführend wahrgenommen wird. Klaus könnte sich zum Beispiel entscheiden, einen Auftrag abzulehnen, da er glaubt, dass der Aufwand nicht mit der Bezahlung oder dem Nutzen in Einklang steht. Ohne Motivation für eine Handlung fühlt sich die Aufgabe bedeutungslos, was dazu führen kann, dass Klaus das Gefühl hat, keine Kontrolle zu haben oder seine Bemühungen nicht wertgeschätzt werden.

Diese Typen zeigen, wie unterschiedlich Motivation sein kann, aber wie genau beeinflussen sie die Arbeitnehmer*innen und wie kann man Motivationsarten stärken oder sogar hervorrufen?

Zentrale Ergebnisse der Meta-Analyse

Relative Bedeutung der Motivationstypen

Die Meta-Analyse zeigt, dass verschiedene Motivationstypen in unterschiedlichem Maße zur Vorhersage von Wohlbefinden und Arbeitsverhalten beitragen. In der folgenden Tabelle zeigen wir die wichtigsten Erkenntnisse sowie die Handlungsempfehlungen zu jeder Motivationsart auf:

| Motivationsarten | Wichtige Erkenntnisse | Handlungsempfehlungen |

| Intrinsisch | Größter Einfluss auf Wohlbefinden und Zufriedenheit | Intrinsische Motivation fördern |

| Integriert | Verhalten im Einklang mit eigenen Werten steigert Zufriedenheit | Strategien, um Selbstbestimmung zu erhöhen |

| Identifiziert | Wichtig für Leistung und Engagement | Bedeutung und Wert der Arbeit herausarbeiten |

| Introjiziert & Extern | Erklärt Wohlbefinden und Verhalten (in geringerem Ausmaß) | Nur kurzfristig hilfreich, sollte nicht als Hauptstrategie angewandt werden |

| Amotivation | Erklärt Burnout und reduzierte Arbeitsleistung | Früherkennung wichtig, Gegenmaßnahmen ableiten |

Positive Effekte autonomer Motivation

Die Meta-Analyse hat ergeben, dass intrinsische Motivation die stärkste Verbindung zu positiven Faktoren wie Arbeitszufriedenheit, Engagement und Wohlbefinden zeigt. Mitarbeiter*innen, die ihre Arbeit aus Freude und eigenem Interesse verrichten, erleben eine gesteigerte Lebensqualität, höhere Zufriedenheit und mehr Vitalität.

Auch der wahrgenommene Wert ihrer Tätigkeit spielt eine große Rolle. Wenn Mitarbeiter*innen ihre Arbeit als persönlich bedeutsam empfinden, zeigen sie oft eine höhere Leistungsbereitschaft und agieren proaktiv. In solchen Fällen engagieren sie sich nicht nur in ihren Aufgaben, sondern beteiligen sich auch freiwillig an zusätzlichen Tätigkeiten – bekannt als Organizational Citizenship Behavior (OCB) –, die zur Funktionsfähigkeit und Effektivität der Organisation beitragen.

Für die Praxis bedeutet das, dass Arbeitgeber gezielt auf die Förderung intrinsischer Motivation setzen sollten. Intrinsische Motivation verbessert nicht nur nachhaltig das Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen, sondern fördert auch langfristig die Leistungsfähigkeit und den Erfolg des Unternehmens.

Praktische Empfehlungen umfassen, dass Arbeitgeber den Sinn der Tätigkeit klar vermitteln, um die intrinsische Motivation der Mitarbeiter*innen zu stärken. Zudem sollten die Werte und die Mission des Unternehmens deutlich kommuniziert werden, damit sich die Mitarbeiter*innen stärker mit ihrer Arbeit verbunden fühlen, sich mehr einbringen und motivierter und leistungsfähiger ihre Aufgaben angehen.

Antrieb durch inneren Druck – positive und negative Effekte

Innerer Druck, wie Schuldgefühle oder das Streben nach Anerkennung, kann sowohl positive als auch negative Konsequenzen haben. Einerseits fördert er das Engagement und die Verpflichtung gegenüber der Arbeit, andererseits kann er jedoch auch zu erhöhtem Stress und Burnout führen, da die Mitarbeitenden aufgrund von Druck und nicht aus echtem Interesse handeln. Diese Form der Motivation ist stark mit einem Gefühl der Verpflichtung verbunden, da die Mitarbeiter*innen das Bedürfnis verspüren, bestimmte Erwartungen zu erfüllen.

Ein Beispiel dafür ist Klaus, der Fliesenleger, der regelmäßig Überstunden macht. Er erledigt die Arbeit nicht aus Freude oder weil er sie als wichtig erachtet, sondern weil er sich schuldig fühlen würde, wenn er es nicht tut. Gleichzeitig könnte er Stolz empfinden, wenn andere seinen Einsatz loben. Dieser innere Druck, die Erwartungen zu erfüllen, kann Klaus zwar kurzfristig motivieren, langfristig aber auch zu Stress und Erschöpfung führen.

In der Praxis sollte man inneren Druck vorsichtig und bedacht einsetzen. Zwar kann er zu kurzfristigen Leistungssteigerungen führen, langfristig jedoch das Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen beeinträchtigen und zu Burnout führen. Daher sollte der Fokus darauf liegen, die intrinsische Motivation zu fördern und eine ausgeglichene Arbeitsumgebung zu schaffen.

Negative Effekte von Amotivation und externer Anreize

Die Amotivation, also fehlender Antrieb oder fehlendes Interesse an der Tätigkeit, ist mit negativen Auswirkungen auf die Leistung und das Wohlbefinden verbunden. Mitarbeiter*innen ohne Antrieb zeigen geringere Leistung, weniger Engagement und sind häufiger von Burnout betroffen.

In der Praxis zeigt sich dies beispielsweise bei Klaus, dem Fliesenleger, der Aufgaben erledigen soll, deren Sinn oder Zweck er nicht versteht. Er erkennt weder, wie diese Tätigkeiten zum Erfolg des Unternehmens beitragen, noch sieht er einen persönlichen Nutzen darin. Dadurch führt er die Arbeit entweder nur halbherzig durch oder gar nicht, weil ihm der Antrieb vollkommen fehlt.

Unternehmen greifen in so einem Fall oft zu äußerem Druck, um ihre Mitarbeiter*innen zu motivieren, sei es durch Belohnungen oder Bestrafungen. Doch der Antrieb durch äußere Faktoren zeigt im Vergleich zu anderen Motivationstypen nur begrenzte positive Effekte und ist oft mit erhöhtem Stress verbunden. Der Einfluss auf das Verhalten ist meist kurzfristig und wenig nachhaltig. Ein Beispiel hierfür ist Klaus, der Überstunden leistet, um eine Bonuszahlung zu erhalten oder Kritik vom Vorgesetzten zu vermeiden. Seine Motivation basiert nicht auf eigenem Interesse oder innerer Überzeugung, sondern ausschließlich auf äußeren Belohnungen oder der Vermeidung negativer Konsequenzen.

Arbeitgeber sollten daher vermeiden, ausschließlich auf äußeren Druck durch Belohnungen oder Bestrafungen zu setzen, da dies langfristig das Wohlbefinden und die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter*innen mindern kann. Stattdessen sollte man auf Mitarbeiter*innengespräche setzen, den Mitarbeitenden die Wichtigkeit ihrer Arbeit erläutern und versuchen, die intrinsische Motivation zu fördern.

Tipps für die Praxis

Förderung der intrinsischen Motivation

Um die intrinsische Motivation deiner Mitarbeiter*innen zu steigern, gibt es einige bewährte Strategien:

- Autonomie fördern: Gebe deinen Mitarbeiter*innen Freiheiten bei der Wahl ihrer Arbeitsweise und -methoden, unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse. Mehr Selbstbestimmung führt zu höherer Motivation und Zufriedenheit.

- Sinn der Arbeit verdeutlichen: Mache klar, wie die Arbeit zum Unternehmensziel beiträgt. Wenn Mitarbeitende den Wert ihrer Aufgaben erkennen, fühlen sie sich stärker verbunden und engagiert.

- Weiterentwicklung ermöglichen: Biete Schulungen und neue Herausforderungen an, um die Kompetenzen und das Engagement der Mitarbeiter*innen zu fördern. Herausfordernde Aufgaben und Lernmöglichkeiten halten die Motivation hoch.

- Regelmäßiges Feedback und Anerkennung: Lobe und erkenne gute Leistungen an durch regelmäßiges und konstruktives Feedback. Diese Wertschätzung steigert die Zufriedenheit und Identifikation mit dem Unternehmen.

- Klare und herausfordernde Ziele setzen: Setze ambitionierte, jedoch erreichbare Ziele und schaffe Raum für Kreativität. Mitarbeitende, die ihre eigenen Ideen einbringen können, fühlen sich gefordert und gefördert, was die Produktivität und Zufriedenheit steigert.

Reduktion der Amotivation

Amotivation führt oft zu geringerer Leistung und weniger Engagement. Dagegen kannst du folgendes unternehmen:

- Klare Ziele und Erwartungen setzen: Stelle sicher, dass Mitarbeitende genau wissen, was von ihnen erwartet wird und weshalb ihre Arbeit wichtig ist. Verständnis des Arbeitswertes verhindert das Gefühl der Bedeutungslosigkeit.

- Unterstützung bei Herausforderungen bieten: Stehe deinen Mitarbeiter*innen bei Problemen zur Seite und biete Ressourcen und Hilfestellungen an. Eine offene Kommunikation schafft Orientierung und verhindert Überforderung.

- Motivierendes Arbeitsumfeld schaffen: Ein positives und unterstützendes Arbeitsumfeld fördert die Einsatzbereitschaft. Zeige Wertschätzung, Respekt und Anerkennung, um das Gefühl von Sinnhaftigkeit zu stärken.

- Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten: Biete kontinuierlich Weiterbildungen an, um berufliche Weiterentwicklung zu ermöglichen. Dies verhindert Stillstand und zeigt den Mitarbeiter*innen Perspektiven auf.

- Regelmäßiger Austausch: Fördere eine Kultur des Austauschs und der Zusammenarbeit, um ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und die Amotivation zu verringern.

Diese Maßnahmen helfen dabei, Amotivation zu reduzieren und die Zufriedenheit sowie Produktivität der Mitarbeiter*innen zu steigern. Indem du die intrinsische Motivation deiner Mitarbeitenden förderst und gezielt gegen Amotivation vorgehst, schaffst du ein Arbeitsumfeld, das langfristig für Erfolg und Wohlbefinden sorgt.

Fazit

Abschließend lässt sich sagen, dass die Selbstbestimmungstheorie ein wertvolles Konzept für die Förderung von Mitarbeitermotivation im Arbeitskontext darstellt. Die Ergebnisse der Meta-Analyse zeigen, dass autonome Motivationstypen wie die intrinsische Motivation den größten Einfluss auf das Wohlbefinden, die Arbeitszufriedenheit und die Leistung der Mitarbeiter*innen haben. Arbeitgeber sollten daher die oben aufgeführten Maßnahmen ergreifen, um diese Formen der Motivation zu fördern, da sie langfristig zu höherer Arbeitsleistung und einem gesunden Arbeitsumfeld führen.

Auf der anderen Seite zeigen die Ergebnisse auch, dass kontrollierte Motivation, wie durch inneren Druck oder äußere Anreize, zwar kurzfristig die Leistung steigern kann, jedoch häufig mit negativen Folgen wie erhöhtem Stress und vermindertem Wohlbefinden verbunden ist. Arbeitgeber sollten daher vorsichtig mit diesen Motivationsarten umgehen und sicherstellen, dass sie nicht die Hauptstrategie in der Mitarbeiterführung darstellen.

Insgesamt bietet die Selbstbestimmungstheorie wertvolle Einsichten darüber, wie Motivation im Arbeitskontext gezielt gefördert und gesteuert werden kann. Durch die richtige Balance zwischen autonomer Motivation und kontrollierter Regulation, sowie die gezielte Reduktion von Amotivation, können Arbeitgeber ein Arbeitsumfeld schaffen, das nicht nur die Leistung steigert, sondern auch das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen langfristig fördert.

Quelle: Van den Broek, A., Howard, J. L., Van Vaerenbergh, Y., Leroy, H., & Gagné, M. (2021). Beyond intrinsic and extrinsic motivation: A meta-analysis on self-determination theory’s multidimensional conceptualization of work motivation. Organizational Psychology Review, 11(3), 240-273. https://doi.org/10.1177/20413866211006173

Du willst deine Personalauswahl auf das nächste Level bringen? Die Software von Applysia vereint die besten Methoden an einem Ort und vereinfacht deinen Prozess dank Digitalisierung. Buche deinen kostenlosen Demo-Termin hier.